أعد الكاتب السياسي ياسين شبلي، على أبواب نهاية العهد، سلسلة مقالات خاصة ينشرها “جنوبية” على حلقات، عبارة عن بروفايل للرؤساء السابقين منذ الإستقلال وحتى اليوم، مع الظروف السياسية التي رافقت وصول كل منهم إلى الحكم، وطريقة ممارستهم لمهامهم وظروف مغادرتهم الموقع. إذا كان الرئيس شارل حلو هو “الراهب في غير مكانه ” على ما وصفه الصحافي الكبير غسان تويني، فإن الرئيس السادس للجمهورية اللبنانية إلياس سركيس يصح فيه القول أنه “الآدمي في غير أوانه” . إذ لا يختلف إثنان من اللبنانيين – على كثرة خلافاتهم – على آدمية إلياس سركيس وأنه كان من أنظف المسؤولين كفاً، وهو ما يسري على عهده الذي يُعد من أقل العهود التي مرت على لبنان فساداً، هو الذي خسر إنتخابات عام 1970 بفارق صوت واحد أمام سليمان فرنجية لتكون الحرب، ثم جاء بعد 6 سنوات في غير أوانه وبعد “خراب” بيروت، وفي ظروف إقليمية ضاغطة جعلت من عهده أسوأ العهود حظاً – إذا جاز التعبير – ، حيث أنتخب في ظروف غير طبيعية في 8 أيار 1976، تحت وابل من القصف ، وفي إنتخابات مبكرة وسط صراعات لبنانية وعربية، جعلت من إنتخابه يبدو وكأنه هزيمة لفريق وإنتصار لآخر. عائلة متواضعة ولد إلياس سركيس في 20 تموز 1924 ، في بلدة الشبانية لعائلة متواضعة، تلقى علومه الإبتدائية في بلدته، ثم درس الحقوق في جامعة القديس يوسف وتخرج منها عام 1948، مارس المحاماة مدة 3 سنوات قبل أن يعين قاضياً في ديوان المحاسبة عام 1953، ومن ثم مديراً للشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية عام 1958 بأمر من الرئيس فؤاد شهاب، ثم مديراً عاماً في رئاسة الجمهورية، بعد أزمة بنك إنترا عام 1966، عين حاكماً لمصرف لبنان في العام 1967 حتى إنتخابه رئيساً للجمهورية عام 1976، من إنجازاته في البنك المركزي التي تحسب له حتى اليوم، تكوينه لمخزون الذهب لحساب خزينة الدولة اللبنانية . بين إنتخابه في 8 أيار 1976 وتسلمه مهام منصبه في 23 أيلول من العام نفسه، حصلت تطورات كثيرة وخطيرة في مسار الأزمة اللبنانية، ففي الأول من حزيران دخلت القوات السورية لبنان بطلب من الرئيس سليمان فرنجية، مدعوماً من الجبهة اللبنانية المسيحية، والتي تبين لاحقاً بأنه – أي التدخل – جاء بإتفاق أميركي – سوري سمي إتفاق مورفي – الأسد – بموافقة إسرائيلية – وكان يقضي بدخول القوات السورية لتوقف تقدم القوات اللبنانية – الفلسطينية المشتركة، على أن لا تتجاوز حدود نهر الأولي، وكان هذا الدخول أول وأكبر لغم في طريق حكم إلياس سركيس، الذي لم يكن قد بدأ بعد كما سيتبين لاحقاً، جاءت زيارة السادات لإسرائيل لتقلب الأوضاع رأساً على عقب وتخلط الأوراق في المنطقة وتقضي نهائياً على أي أمل بعودة الأمور في لبنان إلى طبيعتها ثم جاءت محاولة إغتيال خصمه في الإنتخابات الرئاسية ريمون إده الذي نجا بإعجوبة غادر بعدها لبنان نهائياً، وتصاعدت حدة المعارك بين جميع الأفرقاء، وتم حصار ومن ثم إقتحام مخيم تل الزعتر الذي شهد مجزرة رهيبة، كما القتال بين القوات السورية والقوات المشتركة التي بدأت بخسارة مواقعها أمام التوغل السوري، تدخلت جامعة الدول العربية ومهدت لمؤتمر قمة عربية في القاهرة، إنبثق عنها قمة مصغرة في الرياض قضت بدخول قوات عربية إلى جانب القوات السورية تحت إسم قوات الردع العربية، لتكون بذلك إنتهت ولو شكلياً ما سميت بحرب السنتين. بدأ العام 1977 بنفحة تفاؤل ، ولكن من أين للتفاؤل أن يستمر وقد بدأ النظام السوري بتنفيذ أجندته، وبدأ بتصفية حساباته مع خصومه بغطاء أميركي، فكان إغتيال كمال جنبلاط في 16 آذار، وما خلفه هذا الإغتيال من مجازر أعادت فتح جراح لم تكن قد إندملت أصلاً، وإستغل النظام السوري هذه الأحداث ليحكم سيطرته على الأرض، مع تهميش دور قوات الردع العربية، التي ما لبثت أن إنسحبت ليقتصر حضورها على القوات السورية. إقليمياً جاءت زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل، لتقلب الأوضاع رأساً على عقب، وتخلط الأوراق في المنطقة وتقضي نهائياً على أي أمل بعودة الأمور في لبنان إلى طبيعتها، جراء إرتباط الأزمة فيه بتطورات المنطقة، ما جعل من العهد مبكراً عهد إدارة الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. تأكيداً لهذا الجو جاء إجتياح إسرائيل لجنوب لبنان في آذار 1978 تحت إسم “عملية الليطاني” بذريعة الرد على عملية “كمال عدوان” التي قامت بها الفدائية دلال المغربي في تل أبيب، وأسفرت عن قتل 36 إسرائيلياً، حيث توغلت القوات الإسرائيلية حتى نهر الليطاني بهدف إبعاد مقاتلي منظمة التحرير إلى شمال الليطاني، وهو ما حصل بصدور القرارين 425 و 426 عن مجلس الأمن الدولي، ودخول قوات دولية لتحل محل القوات الإسرائيلية التي إنسحبت، وتركت الشريط الحدودي بعهدة قوات الرائد سعد حداد، التي تحولت فيما بعد إلى جيش لبنان الجنوبي. جاءت الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها لتزيد الطين بلة حيث إتخذت سوريا ومنظمة التحرير مواقف متناقضة منها ما زاد من الضغوط على الساحة اللبنانية في شهر حزيران من نفس العام، تفاقمت الخلافات ما بين أطراف الجبهة اللبنانية، تحديداً بين الكتائب وأنصار الرئيس السابق سليمان فرنجية، على خلفية العلاقة مع كل من سوريا وإسرائيل من جهة، والصراع على النفوذ في الشمال من جهة أخرى، نتج عنها مجزرة إهدن التي أودت بحياة طوني فرنجية وعائلته وعشرات من الموالين له، بعدها في تموز إندلعت إشتباكات في المنطقة الشرقية، من بيروت بين القوات السورية والقوات الكتائبية بقيادة بشير الجميل، الذي كان قد بدأ يخطط لتوحيد المنطقة المسيحية تحت قيادته، تمهيداً لطرح نفسه رئيساً للجمهورية لاحقاً، بدأت القوات السورية بقصف المناطق الآهلة بالسكان من دون أي إعتبار لرأي رئيس الجمهورية، الذي أعلن إعتكافه وهدد بالإستقالة في 6 تموز واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم، ليعود عنها في 11 تموز بعد تدخلات عدة، في أواخر آب أعلن عن إختفاء الإمام موسى الصدر أثناء زيارة له إلى ليبيا، ما ألهب الشارع الشيعي اللبناني وأخرج المارد من قمقمه، هو الذي كان يعاني الأمرِّين جراء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي تحول إلى إحتلال لنصف الجنوب تقريباً، ما ولَّد حالة إحتقان ما بين الجنوبيين ومقاتلي القوات المشتركة اللبنانية اليسارية والفلسطينية، لينتهي العام 1978 بإتفاق يقضي بخروج القوات السورية من بيروت الشرقية، ما مثَّل إنتصاراً لبشير الجميل وبات هو رجل المسيحيين القوي. إقرأ ايضاً: الطريق إلى رئاسة الجمهورية (5): سليمان فرنجية..«القبضاي» القادم من الشمال! بدأ العام 1979 بإرهاصات إنتصار الثورة الإيرانية، التي رمت بثقلها هي الأخرى على الوضع اللبناني، بما مثلته من دعم معنوي بداية للوضع الشيعي اللبناني الناهض على خلفية إختفاء الإمام الصدر من جهة، وكذلك للوضع الفلسطيني خاصة في أجواء توقيع إتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 26 آذار، وهي التي ما لبثت أن دخلت في إشتباك مع النظام العراقي بداية عام 1980، على خلفية إعدام السيد محمد باقر الصدر وشقيقته، بحيث إندلعت حرب تصفيات على أرض لبنان لمسؤولي حزب البعث العراقي وأنصاره، راح ضحيتها الشاعر موسى شعيب ونقيب الصحافة رياض طه وغيرهما، على يد منظمات مجهولة – معروفة وطبعاً بتغطية من النظام السوري العدو اللدود للنظام العراقي، خاصة مع تسلم صدام حسين الحكم مباشرة في العراق. ثم جاءت الحرب العراقية – الإيرانية وتداعياتها لتزيد الطين بلة، حيث إتخذت سوريا ومنظمة التحرير مواقف متناقضة منها ما زاد من الضغوط على الساحة اللبنانية التي شهدت كالعادة حروب بالواسطة في المنطقة الغربية من بيروت، في حين لم تكن الأوضاع في المنطقة الشرقية بأفضل حال، حيث تكرر سيناريو معركة إهدن هذه المرة في منطقة الصفرا، حيث خاضت قوات الكتائب في تموز 1980 معارك ضارية ضد ميليشيا نمور الأحرار، التابعة للرئيس الأسبق كميل شمعون إنتهت بإستسلام النمور د، وهرب قائدها داني شمعون لاجئاً لدى “أعدائه” في المنطقة الغربية، ليستتب الأمر في الشرقية لبشير الجميل حيث وحَّد الميليشيات المسيحية في كيان واحد تحت إسم “القوات اللبنانية”، وبدأ بتعبيد الطريق نحو رئاسة الجمهورية. العام 1981 كانت بدايته بمعركة زحلة، التي إندلعت بين القوات السورية والقوات اللبنانية، والتي هددت بإندلاع نزاع سوري – إسرائيلي، بعد أن أدخلت سوريا بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، في أعقاب إسقاط إسرائيل لطائرة مروحية سورية فوق البقاع، على خلفية حرب زحلة. وفي 17 تموز قصفت إسرائيل مبنى تابع لمنظمة التحرير في بيروت، خلَّف حوالي 300 قتيل ما أشعل معركة في جنوب لبنان بين إسرائيل ومنظمة التحرير، إقليمياً جاء إغتيال الرئيس المصري أنور السادات في ذكرى حرب تشرين ليزيد من تعقيد الموقف، ليبدأ العام 1982 وهو عام الإنتخابات الرئاسية على تواتر أخبار، عن إمكانية إندلاع حرب مع إسرائيل، التي إنسحبت من سيناء في نيسان بموجب إتفاقية كامب ديفيد، وجاءت اللحظة مع محاولة إغتيال السفير الصهيوني في لندن التي إتخذت إسرائيل منها ذريعة لإجتياح لبنان، الذي وصل حتى العاصمة بيروت لتكون أول عاصمة عربية تسقط بيدها، حيث حوصر الرئيس سركيس في قصره ببعبدا في لحظة مأساوية من تاريخ لبنان الحديث، لينتهي العهد بإنتخاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس إلياس سركيس. مهمة الرئيس شهاب في بناء الدولة تحولت مع سركيس إلى مهمة إنقاذ لبنان دولة وكيان وصيغة من التفكك والإندثار من المآخذ التي يأخذها البعض على إلياس سركيس، أنه دعم وصول بشير الجميل إلى سدة الرئاسة، إذ يقول كريم بقرادوني في كتابه ” لعنة وطن ” أن إجتماعاً عقد في قصر بعبدا في 14 أيلول 1981 بين سركيس وبشير الجميل، كان بداية التعاون بين الجانبين بعد أن حسم سركيس أمره برفض التمديد أو التجديد، تم هذا الموضوع بتنسيق من المخابرات بقيادة جوني عبده، الذي بدأ بتسويق الجميل لدى السوريين والفلسطينيين، قبل أن يحضر آرييل شارون إلى بيروت بداية عام 1982 ويجتمع مع بشير الجميل، ويخبره بأن قراراً أتخذ بضرب البنية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، طالباً مشاركة القوات اللبنانية في هذا الموضوع، وهو ما كان بداية حزيران عندما بدأ الإجتياح الصهيوني بحجة محاولة إغتيال السفير الصهيوني في لندن. بعد خروجه من سدة المسؤولية لم يمهله العمر طويلاً فتوفي في 27 حزيران من العام 1985 في فرنسا متأثراً بالمرض الذي بلا شك فاقمته الظروف والضغوط التي عاشها إبان سني ولايته الرئاسية وبهذا يكون عهد سركيس قد بدأ بدخول القوات السورية إلى لبنان، وإنتهى بدخول القوات الإسرائيلية حتى بيروت، وليكون إلياس سركيس إبَّان عهده كما قال عنه الوزير السابق ميشال إده في شهادة له أن ” الرئيس سركيس كان ربان باخرة مخلعة وأعزلاً إلا من نقاوته اللبنانية ونزاهته النادرة، وتسلم سدة الرئاسة في جمهورية قصرها الرئاسي مهجور والدولة فيها دويلات، وبأن مهمة الرئيس شهاب في بناء الدولة تحولت مع سركيس، إلى مهمة إنقاذ لبنان دولة وكيان وصيغة من التفكك والإندثار”، وهو ما نجح فيه نسبياً في حفاظه أقله على وحدة المؤسسات، وكذلك الحفاظ على مكانة العملة الوطنية والإقتصاد، عند حد معقول في ظل الظروف الصعبة التي عاشها البلد في عهده، كما وصفه الكاتب السياسي سمير عطالله بأنه ” أقوى وأشجع رئيس في تاريخ لبنان، وأنه بقي الأقوى برغم أن لا جيش خلفه مثل فؤاد شهاب، ولا شعبية كبرى مثل شمعون، ولا كتلة دستورية عربية مثل بشارة الخوري، لا عزوة وطنية مثل سليمان فرنجية، وبلا أبناء ولا أصهار ، وبلا مال ولا خراب ” . بعد خروجه من سدة المسؤولية لم يمهله العمر طويلاً، فتوفي في 27 حزيران من العام 1985 في فرنسا متأثراً بالمرض، الذي بلا شك فاقمته الظروف والضغوط التي عاشها إبان سني ولايته الرئاسية، خاصة وأنه كما وصفه آخر رئيس وزراء في عهده شفيق الوزان أنه “من النوع الذي يكبت مشاعر الأسى ويتمتع بالقدرة على التحمل بصمت لا يتحمله الآخرون، وبأنه مات من تلف الأعصاب التي حملت فوق طاقتها”. قد يكون الرئيس إلياس سركيس لم يحصد نجاحاً بنسبة مئة بالمئة، لكنه بالتأكيد بذل جهوداً فائقة في ظروف قاسية، ليصح عليه القول بأن من “إجتهد فأصاب له أجران ومن لم يصب فحسبه أجر واحد، والتاريخ .. يحكم.

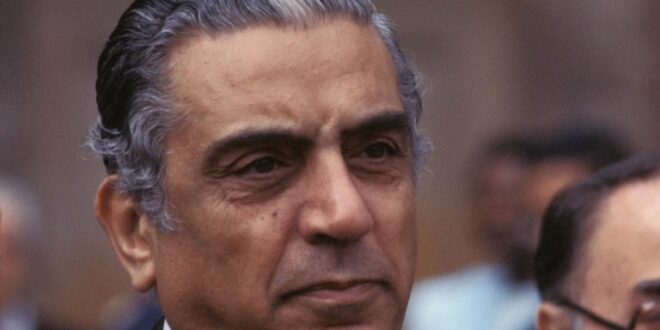

Le président Elias Sarkis en octobre 1978 au Liban. (Photo by François LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images)

Ghada Magazine

Ghada Magazine